保育士なこ

保育士なこ障害児を保育することで不安はありませんか?

障害児保育はものすごく幅が広いですよね。

保育士になりクラスの中にグレーゾーンの子どもがいたり、障害を持っている子がいたらどうやって接すればいいのか悩んでいませんか?

- 子どもへの接し方に悩む

- 同じ診断名でもによ一人一人特性が違うのでかかわり方が難しい

- 保護者への伝え方が難しくて困る

- 加配がついていないとクラス運営がしにくい

など悩んでいませんか?

このブログは保育士歴15年で障害児やグレーゾーンの子どもを何人も担任してきた筆者が書いた記事です。

また障害児保育の知識も伝えていきます。

ぜひ最後までお読みください。

この記事で解決する悩み

- 障害児保育って何?

- 障害児保育での課題

- 障害児保育をしてきた人の体験談が知りたい

- 障害児保育をするにあたり、+aになる資格

- 障害児保育を行える施設の種類

- 身体的障害

- 知的障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠陥多動症)

- LD(学習障害)

- 自閉スペクトラム症

- 一人一人に合わせた保育

- 正しい知識

- 子どもの特性を理解する観察力

- 保護者とのかかわりを深める

- 他機関と連携できるコミュニケーション能力

障害児保育とは

保育士なこ

保育士なこ障害児保育と聞いてどんなものをイメージしますか?

障害児といっても、軽度から重度まで幅広いものです。

保育園に入所してくる子どもは比較的軽度が多いですが、障害児保育について知識を深めることは保育士にとって大切なことです。

障害の種類

障害の種類はさまざまなものがあります。

身体的障害

- 肢体不自由

- 視覚

- 聴覚

- 言語

- 内部(目に見えないものも含まれる)

知的障害

- 精神遅滞(適応機能の制限がある障害)

発達障害(脳の働き方の違い、行動面、情緒面に特徴)

- ADHD(注意欠陥多動症)

- LD(学習障害)

- 自閉スペクトラム症

身体的障害や知的障害は園基準によって受け入れ不可の園もあります。

発達障害児ついて

保育士

保育士保育園に入所している子どもってどんな障害の子どもが多いの?

保育士なこ

保育士なこ保育園に入所している子どもは、圧倒的に発達障害児が多いです。

保育士さんのために、発達障害児について詳しく説明します。

ADHD(注意欠陥多動症)

発達年齢に比べて落ち着きがない、待てない(多動性-衝動性)、注意が持続しにくい、作業にミスが多い(不注意)といった特性があります。

LD(学習障害)

全般的な知的発達には問題がないのに読む、書く、計算するなど特定の学習のみに困難が認められる状態をいいます。

自閉スペクトラム症

コミュニケーションの場面で言葉や視線、表情、身振りなどを用いて相互的にやりとりをしたり、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ったりすることが苦手です。

また特定のことに強い関心をもっていたり、こだわりが強かったりします。感覚の過敏さを持ち合わせている場合もあります。

出典:厚生労働省

詳しく知りたいかたは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

障害として診断名がついている同じ障害の子どもでもその子によってさまざまで、配慮の仕方やかかわり方も違ってきます。

障害児保育の現状

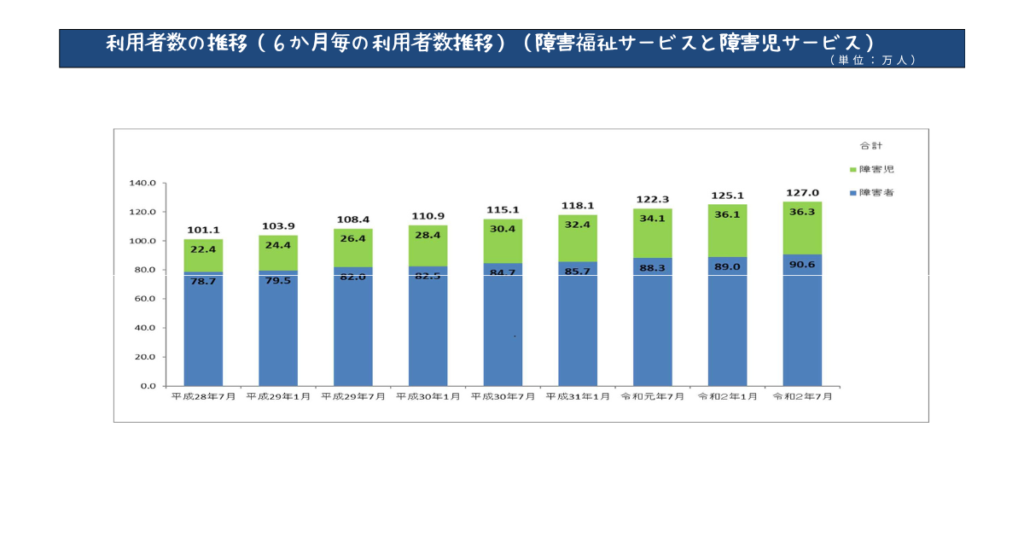

厚生労働省によると、障害児サービスの利用者がH28年~令和2年の5年間の間で

約22.4万人→36.3万人

と、約62%も増加しています。

どんどん利用者が増えているのが表をみて分かりますね。

保育士にとって障害児保育を勉強してスキルアップをしていくことは必要ですね。

統合保育とインクルーシブ保育

保育士なこ

保育士なこここ最近注目されているインクルーシブ保育とは何か知っていますか?

今までの保育園は障害児と統合保育を実施している園が多かったのですが、近年インクルーシブ保育も注目され、園に取り入れている所も出てきているようです。

ではそれぞれどんな保育方法なのでしょう。

統合保育

昔は障害児は養護施設などで過ごすことが一般的でしたが、子どもたちがお互いを理解したうえで成長も期待できるという思いから、始まった保育になります。

多くの保育園は統合保育が取り入れられています。

インクルーシブ保育

インクルーシブは英語で(すべてを含んだ、包括した)という意味があります。

全ての子どもが個々に必要な配慮を受けながら、一緒に成長できる保育の方法です。

年齢が違ったり障害の有無があったりなどで、子どもたち自身がそれぞれの立場を理解し、行動できるようになるまで時間がかかるデメリットもあります。

障害児保育をするうえで大切なポイント

保育士

保育士園に障害児がいたらどんな配慮をしていけばいいのか不安です。障害児保育の仕事って難しいですよね。どんなところに気をつけたらいいの?

保育士なこ

保育士なこその子の障害の特性によってもさまざまで保育方法が変わります。大切なポイントを話していきますね。

障害児保育の仕事内容

障害児保育の仕事内容は、健常児の保育と比べてもあまり変わりはありません。

- 遊び・環境づくり

- 食事の補助

- 衣服の着脱

- 排泄の補助

施設によってもさまざまですが、健常児と一緒に活動している子もいれば加配の保育士がついて保育をしている園もあります。

また保護者とのコミュニケーションは必須です。園の他に通っている施設があれば、その施設の職員との連携も必要になってきます。

初めての場合は大変ですが、主任や園長とも連携しながらすすめていくようにしましょう。

障害児保育での接し方、配慮ポイント

保育士なこ

保育士なこ障害児保育をしていくうえでの大切なことはたくさんあります。

現場の保育士目線で詳しく話していきますね。

- 一人一人に合わせた保育

- 正しい知識

- 子どもの特性を理解する観察力

- 保護者とのかかわりを深める

- 他機関と連携できるコミュニケーション能力

一人一人に合わせた保育

障害児は診断名がついていますが、同じ診断名でも一人一人特性が全然違います。

例えば自閉スペクトラム症の診断名がついているから、コミュニケーションが取りづらいなどと、安易に判断しないようにすることが大切です。

同じ診断名でもその子は一人です。その子どもに合った、心地よい成長を促す保育方法を模索していくことが大切です。

正しい知識

障害児を保育するということは、正しい知識が必要です。

その子によって特性はそれぞれ違いますが、子どもの行動をみてどういう風に配慮すればいいのかなど、知識があることにより選択肢が広がります。

子どもの特性を理解する観察力

同じ診断名がついている子でもその子によって特性は人それぞれ。その子の特性を理解して援助、配慮をしていくことがとても大切です。

保育が大変なら、一人で悩みを抱え込まずに主任、園長、外部に相談をしていきましょう。

自分の中で解決せず、園全体で悩みを共有していくことが大切です。

保護者とのかかわりを深める

保護者との信頼関係を築いていくことは保育をする上で絶対必要なことですが、障害児の保護者とかかわりを深めていくことはより大変なことです。

診断名がついている子どもは療育に通っていたりして、保護者もその子の特性を理解している方が多いです。

そういう話をすると身構えてしまう保護者もいるので、普段から信頼関係を築いていき少しずつ小出しに園での様子を話していくことが大切です。

困ったときは、無理せず主任や園長に相談しながら話をすすめていきましょう。

他機関と連携できるコミュニケーション能力

療育や他施設にも通っている子どもは園での様子などを施設の職員に伝えたり、療育で取り入れている遊びを園で取り入れて成長を促していくことが必要だからです。

グレーゾーンの子どもを専門機関につなげていく際にも、子どもの園の様子などを細かく伝えていくことになります。

障害児・グレーゾーンの子どもの保育をしてきた実際の体験談

私自身、障害児やグレーゾーンの子どもを何人も担任してきました。

一番多いのは言語の遅れの発達障害です。

また信頼関係を築いていくのも時間がかかります。

手を変え品を変えで子どもと触れ合い、心を開いてもらえるようにかかわっていきます。ここが保育士のスキルの見せどころです。

少しずつ関係が深まるにつれて安心して過ごせるようになり、その子の成長にもつながっていきます。

2歳児で担任していた子は、3歳半になってもなかなか言葉がでず、単語程度。毎日同じ流れの簡単な言葉は理解できますが、質問に対してはオウム返しという感じでした。

その子と信頼関係が築けたなあと感じたのは担任してから半年かかっていました。

最初はまず私の言葉に反応してくれない。声に慣れていないからです。2週間くらいで言葉に反応してくれるようになったものの、こちらからスキンシップをとろうとすると全力で嫌な顔をされていました。

毎日の積み重ねで少しずつ距離がなくなっていきましたが加配がついていないため、他のクラスの子が落ち着いている時は積極的にその子が好きな遊びを誘い、一緒に遊んだり、話しかけてコミュニケーションをとっていきました。

そのうち私からギュっと抱きしめたり、スキンシップをとっても嫌がらずにその子から寄ってきてくれることも増えてきました。

これぞ、保育士冥利に尽きる!瞬間でしたね。

また保護者に伝えていくこともとても難しいです。新卒の頃、保護者に対して伝え方に失敗し、傷つけてしまった経験もあります。

その経験から、保護者にその子の他児に比べて成長がゆっくりなことなどを話すときは慎重に話すようにしています。

その中で他の子と少し遅れていることをやんわりと伝えていきましょう。

もし難しいようなら、主任や園長から話してもらうこともおすすめです。

私自身も経験したように、人は傷つけられたらずっと記憶に残ってしまいます。話し方のコツは経験していくことしかありません。

障害児保育を行うのに+aの資格

保育士

保育士障害児保育をするにあたって必要な資格はあるの?

保育士なこ

保育士なこ保育士資格で十分ですが、取得しておくことでスキルアップする資格はあります。

発達障害児支援士

保育士、幼稚園教諭など、発達障害児の多少の知識がある方におすすめ。

標準学習時間15時間

学習内容

- 指導の心得

- 特性への対応

- 問題行動への対応

- 身辺自立

- ソーシャルスキル

詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

児童発達支援士

民間の資格で初心者、中級者向けの資格で、発達障害の子どもを持った保護者や学童指導員におススメ。

オンラインで受験可能

学習内容

- 発達障害の特性を知る

- 支援・療育方法とケーススタディ

- 脳科学の面から、子供の特性を知る

- 人の道に立つための、しつけ教育

- やる気を引き出し、自ら成長していく子の育て方

- 人間力を身につけ、必要とされる子の育て方

引用:資格タイムズ

詳しくはこちらの記事をお読みください。

臨床発達心理士

学習内容

- 発達心理学を中心とした心理学諸分野の科学的、理論的な知識

- 人間が実際に発達する場に関する社会的、実践的な知識

- 人間の発達をアセスメントし支援する臨床的な技能と知識

臨床発達心理士は受験資格があり、簡単に取れる資格ではありません。

興味のある方はこちらの記事をお読みください。

医療保育専門士

医療保育専門士とは

- 医療保育専門士としての知識や技術をもとに、子どもの状態や子どもを取り巻く環境について判断し、子どもの最善の利益を保障し、また家族への支援を実践する

- 医療保育専門士として関係する職種間において保育の提言をする

- 医療保育専門士としての視点から、関係機関・他職種との連携を図る

- 医療保育実践に関する研究・研修を通し、医療保育の質の向上に努める

- 医療保育の発展を目指して、関係する後進の育成に携わる医療を要する子どもと家族に誇りをもってこの責務を果たしていきます。

出典:日本保育医療学会

医療保育専門士は、保育士でありながら病院などの施設で働いている人がとる資格です。詳しくはこちらの記事をお読みください。

医療保育専門士の倫理綱領 | 日本医療保育学会 (iryouhoiku.jp)

障害児保育を行える施設の種類

保育士なこ

保育士なこ障害児保育を行える施設は主に2種類あります。通所型と入所型に分かれています。

通所型障害児施設

通所型障害児施設

- 保育園での統合保育

- 児童発達センター

- 放課後等デイサービス

入所型障害児施設

福祉型障害児入所施設

知的障害や盲ろうあ、肢体不自由児対象

医療型障害児施設

専門医療と福祉を提供する施設

自閉症児や肢体不自由児、重症心身障害児対象

疾病の治療、看護、日常生活能力の向上のための訓練を行う施設

障害児保育をするうえで大切なこと。接し方や配慮のポイントを徹底解説まとめ

- 身体的障害

- 知的障害

- 発達障害

- ADHD(注意欠陥多動症)

- LD(学習障害)

- 自閉スペクトラム症

- 一人一人に合わせた保育

- 正しい知識

- 子どもの特性を理解する観察力

- 保護者とのかかわりを深める

- 他機関と連携できるコミュニケーション能力

障害児保育は本当に奥が深いものです。

障害があってもなくても、一人の子ども。

私たち保育士は、平等に接し、よりよい成長や発達を促していきたいですね。

少しでも参考になると嬉しいです。

最後までお読み下さり、ありがとうございました。

コメント